- 看板通販・製作のサインモール

- 看板ブログ

- 看板のデザイン

- デザイン的に優れた看板を作るコツは?!注意すべき点をご紹介!~色彩(マンセル値)~

デザイン的に優れた看板を作るコツは?!注意すべき点をご紹介!~色彩(マンセル値)~

- 2015年08月21日(更新日:2017年10月23日)

- 看板のデザイン

看板は会社やお店の顔ですから、自由な意匠、思い通りのサイズや形状でアピールしたいもの。恰好良くておしゃれなデザインの看板を発想したら、すぐにでも作って設置したくなりますね。

しかし、いざ作ろうと思ってもなかなかうまくデザインできないことも多いかと思います。一口に「かっこ良くておしゃれなデザイン」と言っても実は奥が深いもの。レイアウトや色味から写真の加工やフォント選び、アイキャッチのさせ方や目立たせ方などデザインは様々な要素から成り立っています。とは言えいきなり一度にすべてのことを覚えるのは大変ですね。

ということで、今回は、看板の色づかい(色彩)について、特にマンセル値を中心に話を進めます。

看板の色彩(屋外広告ガイドライン)

印刷業やデザイン業を営んでおられる方は、車体広告(ラッピング)等で、完成したデザインを提出する際にマンセル値に制約を受けた、というような経験がおありかと思います。実は看板でも、こうした色づかいの彩度や明度に関し制限されるケースがあるのです。

近年、観光地だけでなく都市部でも景観を重視した施策として、看板等の屋外広告物設置に関するガイドラインを設ける自治体が増えています。サイズや形状も然ることながら、色づかいに関心が寄せられるのは、それだけ色彩が人の目に対し重要であるということです。色彩は、色相(色味)、明度(明るさ)、彩度(鮮やかさ)によって決まります(色の三属性とも云われます)。

これらのバランス次第で、人が受ける印象として、強くもなり弱くもなり、暖かくも涼しくも、柔らかくも鋭くもなります。看板本来の目的としては、なにより衆目を集めたいところですが、たとえば、シックな街並みの中でひときわ目立つビビッドな色彩の看板が自ら周囲の景観を損ねてしまうとしたら、条例に依らずとも、やはり気になります。

万が一、売り上げにも影響してしまえば本末転倒です。必ずしも同調を良しとする訳ではないですが、自分の主張と周囲の景観とがフィットする接線を探るのは、不可能なことではないように思います。

マンセル値とは

看板に使える色の制限と云われても、明度や彩度の意味はなんとなく分かりますが、そもそも、マンセル値とは何でしょう? 看板を設置するにあたって、なにをどうやって色彩を決めていけばよいのか、どうすれば制限内に収められるか判りません。

本題からやや離れますが、ひとまずマンセル値について見ていきます。

色彩について学ばれたことのある方はご存知かと思いますが、マンセル値の「マンセル」とは人の名前です。

こちらの方がアルバート・ヘンリー・マンセルさん

![By Jacobolus at en.wikipedia [Public domain or Public domain], from Wikimedia Commons](https://www.signmall.jp/images/blog/uploads/2015/08/256px-Albert-munsell.jpg)

Licensed under Public domain Wikimedia Commons

マンセルさんは元々画家だったそうですが、1905年に色体系の書籍を執筆しました。やがて後人によって手直しが加えられ、これが現在も使われているマンセル表色系となりました。日本ではJIS規格にもなっています(JISZ8721)。

マンセルさんの考案したマンセル・カラー・システムは、色を秤にかけるようにして、量として体系的に表したものです。色が三属性(色相、明度、彩度)によって分類可能となったのは、こうした体系化のおかげです。

具体的に見ていきましょう。(お使いのパソコン等のデバイス画面や設定によっては色が適切に表示されない場合があります)

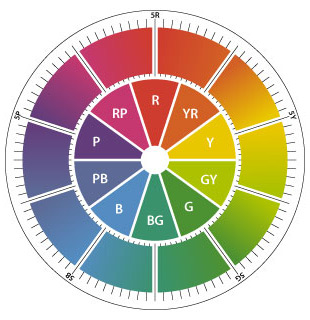

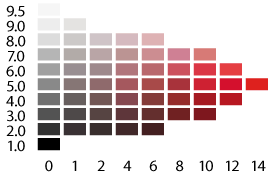

上の図はマンセル色相環と呼ばれるもので、三属性のうちの色相を表しています。基本色をR(赤)Y(黄)G(緑)B(青)P(紫)の5色に分け、その中間色のYR(黄赤)、GY(黄緑)、BG(青緑)、PB(紫青)、RP(赤紫)を加えて10色に区別しています。

実際には、さらにこれを10分割し、全部で100色相にします。表記する際はアルファベットと数字を用います。付ける数字は基本色が5、その前後を1~4、6~10とします。すなわち、赤は5R、青緑なら5BGです。上図のように配置した場合、対角線上にある色はそれぞれ補色の関係にあります。

一見これだけでも事足りそうな気がしますが、まだ明度と彩度の関係性が残っています。

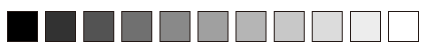

明度は分かりやすいですね。

こちらも明るさで10段階に分けています。上図のようなモノクロで云えば、真黒を0、真白を10とし、その間は1~9の数字で表わされます。ただし、色見本では、本当の黒と本当の白は現実的に表現できないので、黒は1を使い、白は9.5を使うのが通例です。

最後は彩度です。鮮やかさですね。

色を持たないものを無彩色と呼びますが、この無彩色は数字の0で表わされ、鮮やかさの度合いによって数値が上がります。色の彩度は必ずしも10段階とはなりません。色相と明度の関係性から最大値が違ってきます。たとえば、赤(5R)では最大値は14です。

これで、アルファベットと数字の組み合わせにより色が特定できるようになりました。(実際には、この三属性の関係を視覚的に捕えようとすると立体的なオブジェクトになります。しかし、ここでは任意の色が、三属性それぞれの関係から、アルファベットと数字の文字列で表すことができる、ということで充分かと思います)

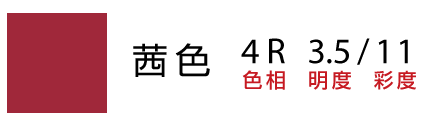

上の色は、JIS慣用色名では「茜(あかね)色」とされる色ですが、マンセル値では「4R 3.5/11」と表すことができます。表記は「色相、明度/彩度」の順です。

このように色を量的に数値として置き換えることで、抽象的だった色彩というものが、一定の範囲で規則性をもった値として識別でき、現実的かつ能動的に使用できるのです。たとえば美術用の絵具等でも、近似値としてマンセル値記載のあるものが販売されていたりします。

マンセル値を調べるには

色の値を調べるには、様々なアプローチ方法がありますが、ここでは手っ取り早く簡単に行える手法をご紹介します。

流れとしては、既存の色(製作中の色)をDICカラーガイドに当てはめ、そこからマンセル値を調べる、という手順です。

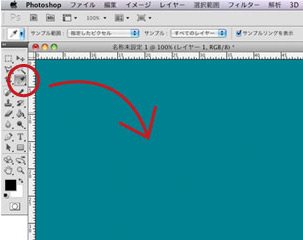

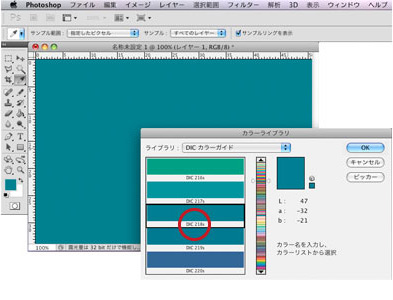

まず、調べたい色のあるファイルをPhotoshopで開きます(写真でもかまいません)。

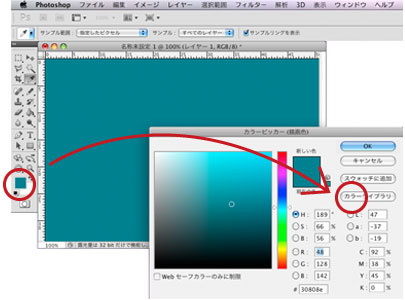

ツールパレットから「スポイトツール」を選び、ファイル内の調べたい箇所をクリックします。「描画色」にその色が反映されますので、ツールパレット上の描画色をクリックし「カラーピッカー」を表示させます。

「カラーピッカー」内の「カラーライブラリー」をクリックし、表示された画面の「ライブラリ」から「DICカラーガイド」を選びます。

現在の色に最も近い色が選択されていますので、このガイドナンバーを控えておきます。

次にブラウザで「DICカラーガイド情報検索」を開きます。

DICカラーガイド情報検索

検索ページで先程のガイドナンバーを入力し検索すると、カラー情報の下段にマンセル値が表示されます。

この方法は、あくまで近似色で、すべての色に当てはまるわけではありません。「DIC Digital COLOR GUIDE」にはスマートフォン用のアプリもありますので、よく使われる方はダウンロードしておいても良いかもしれません。

実践してみましょう

地の色彩は、彩度8以下かつ明度3以上。――これは静岡県の「野立て案内図板設置の手引き(第3版)」から抜粋した文言です。同手引きの対象区域や運用法等はここでは省きますが、実際に看板を作ってしまってから注意を受けるより、まずは適切かどうか確認しておきたいですよね。

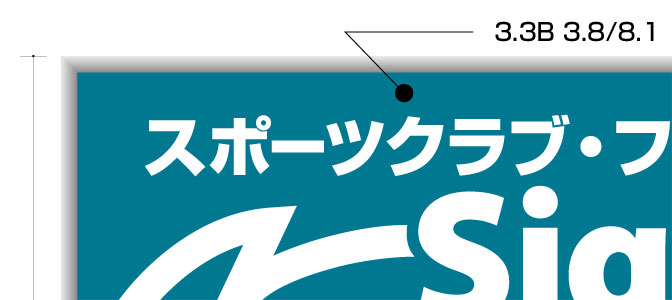

さて、下図は製作中の看板デザインですが、手引き書の記載に照らして大丈夫でしょうか。

元々突飛な色ではないのですが残念ながら少しだけ基準をオーバーしているようです。しかし、自社のコーポレートカラーに近いのだし好きな色だからやっぱりこれでいきたい、という場合もあるでしょう。基準に合うよう地の色を調整してみます。

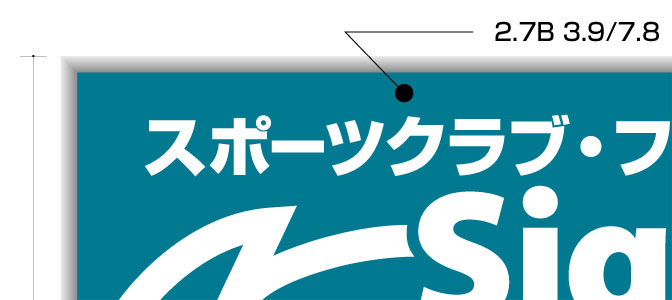

彩度を少し落としてみました。これで基準内の色になりました。

もっとも、これはあくまでデザイン上で色彩を指定範囲に収めたという例です。

実際には素材や使用するインク、表面処理でも最終的な色彩に違いが出てきます。また、地域によっては、景観に調和するよう定めた自然公園法等、屋外広告物条例以外の色彩制限もありますので注意が必要です。

看板製作、看板設置する前には、地域の法令やガイドラインをよく精査され、正しく見合った看板を設置するようなさってください。

早速、看板製作を始めましょう!

カテゴリ別にオススメアイテムをご紹介!

記事カテゴリ

- 看板デザイン デザインに関するトピック

- 看板 看板の使い方・豆知識

- A型看板 A型看板の豆知識

- バナースタンド バナースタンドの豆知識

- 電飾看板 電飾看板の豆知識

- 手作り看板 手作り看板の豆知識

- 安全用品 安全用品の使い方・豆知識

- のぼり旗 のぼり旗の使い方・豆知識

- ポスターフレーム ポスターフレームの使い方・豆知識

人気記事

目立つ看板を作るための配色って?補色を使ったデザインの作り方

目立つ看板を作るための配色って?補色を使ったデザインの作り方 看板の耐用年数は!? 法令耐用年数と看板の減価償却について解説!

看板の耐用年数は!? 法令耐用年数と看板の減価償却について解説! 知っていますか?車椅子マークの正しい意味と正式名称

知っていますか?車椅子マークの正しい意味と正式名称 20Wと40Wどっちが明るい?今さら聞けないワットと明るさの関係

20Wと40Wどっちが明るい?今さら聞けないワットと明るさの関係 どんな種類の看板があるの?用途によって看板をご紹介!

どんな種類の看板があるの?用途によって看板をご紹介! 自作看板!手作り・DIYで自分で看板を作る方法をご紹介 ~平板看板~

自作看板!手作り・DIYで自分で看板を作る方法をご紹介 ~平板看板~ 自作看板に挑戦! 100均でDIYする木製看板の作り方

自作看板に挑戦! 100均でDIYする木製看板の作り方 word(ワード)で看板のデザインを作るコツ

word(ワード)で看板のデザインを作るコツ 適切な大きさって?看板の文字の大きさ選び方テクニック

適切な大きさって?看板の文字の大きさ選び方テクニック 350dpi必要?看板制作の推奨解像度とは

350dpi必要?看板制作の推奨解像度とは